|

||||||||||||

毎年発表される「日本のはきもの統計」を見ると、国内の生産規模は漸減しており、すでに市場供給量の9割を超える靴が輸入されている。 日本の靴企業が海外に進出し始めたのは90年代から。中国の他、アジア諸国から、ノックダウンのための製甲品や完成品での輸入が増えている。 こうした現状の中、国内のメーカー・卸はどう対応しているのか。 「産地シリーズ」では、国内の靴製造・卸産地を取り上げ、現状の取り組みや今後の計画などをレポートする |

||||||||||||

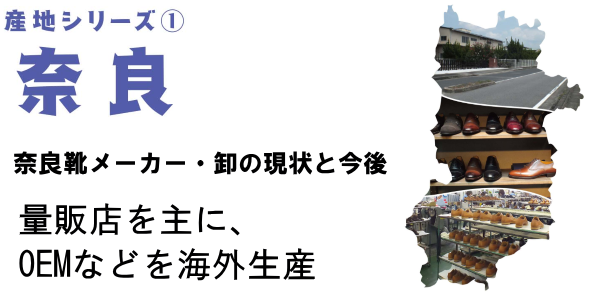

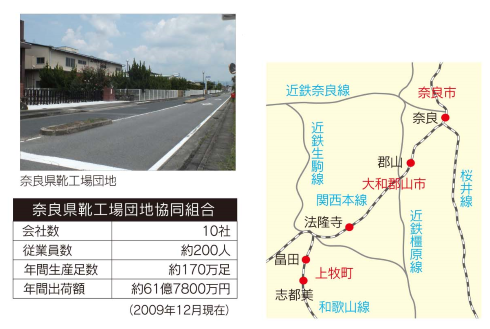

奈良には靴メーカー・卸が集積する靴企業団地が2ヵ所ある。奈良・大和郡山市にあるのが靴メーカーは並ぶ靴工場団地。もう一つは、奈良・上牧町にある靴卸団地である。 紳士メーカーが集まる工場団地周りを田畑に囲まれた敷地内を、大型コンテナ車も通れる道路が直線に伸び、その脇に工場の建物が並ぶ靴工場団地。奈良に点在した紳士靴メーカー10社が、1981年の奈良県靴工場団地協同組合を組織し、84年に全国で初めて工場団地を造成している。 ピーク時には12社が工場を構え、約500人の従業員が働いていた。組合が集計した2009年12月末のデータでは、企業数10社、従業員数は約200人、年間生産足数170万足、年間出荷額61億7800万円の規模だった。今年6月末には工場団地にあったトミーシューズが自己破産しており、現在の組合員数は6名となっている。 ピーク時には12社が工場を構え、約500人の従業員が働いていた。組合が集計した2009年12月末のデータでは、企業数10社、従業員数は約200人、年間生産足数170万足、年間出荷額61億7800万円の規模だった。今年6月末には工場団地にあったトミーシューズが自己破産しており、現在の組合員数は6名となっている。組合は月1回、定例会を開催しており、共同仕入れや情報交換などを行っている。また春と秋の年2回、神戸の展示会に合わせて各社で協同展示会を開催している。 すでに組合設立から30年以上が経過し、各メーカーとも海外生産の比率を高めている。同時に高額品については、国産で差別化する動きも見られる。 オリエンタルシューズ 差別化できる高額品は国産で  オリエンタルシューズ(松本正剛社長)は、国内工場の生産規模は日産600足ある。これまでの大量生産から小ロット対応に切り替え、セレクトショップなどで販売される高額品を中心に対応している。多種類の製法が可能で、社内で一貫生産できるため、ドレスからカジュアルまで、バリエーションのある商品開発を行っている。現状では、売上ベースで国内と海外生産の比率は4対6。海外は中国が中心となり、GMSや大手チェーンとの直接取引となる。 オリエンタルシューズ(松本正剛社長)は、国内工場の生産規模は日産600足ある。これまでの大量生産から小ロット対応に切り替え、セレクトショップなどで販売される高額品を中心に対応している。多種類の製法が可能で、社内で一貫生産できるため、ドレスからカジュアルまで、バリエーションのある商品開発を行っている。現状では、売上ベースで国内と海外生産の比率は4対6。海外は中国が中心となり、GMSや大手チェーンとの直接取引となる。革靴のみの生産で、ビジネスシューズは中価格帯を展開するほか、「今後は2万円台のドレスからカジュアルが狙い目としている。また、クオリティの高いレディスにも取り組む計画」(松本社長)。  エンパイヤーシューズ 国内はすべてノックダウン生産  エンパイヤーシューズ(出原製靴、出原義信社長)は、国産と輸入の比率は半々で、国産も全てノックダウンでの生産だ。商品はこれまで官需製品が主力だったが、現在は50%ほどの比率に下がっており、代わってOEM対応の生産が増えている。 エンパイヤーシューズ(出原製靴、出原義信社長)は、国産と輸入の比率は半々で、国産も全てノックダウンでの生産だ。商品はこれまで官需製品が主力だったが、現在は50%ほどの比率に下がっており、代わってOEM対応の生産が増えている。ビジネス&ドレスの上代は9800から2万円台まである。卸を通しての販売となるが、最近  はアパレルルートへの営業を行っており、革カジュアルの要望も増えているという。また、革底への要望も高く、付加価値の上昇で価格アップを狙いたい考えだ。 はアパレルルートへの営業を行っており、革カジュアルの要望も増えているという。また、革底への要望も高く、付加価値の上昇で価格アップを狙いたい考えだ。「ここ2年ほど、30~40代の入れ替わりが多く、職人技の靴づくりができる人材確保が難しくなっている。今後、新規市場の開拓を進めるためには、これまでのプロダクツに加え、プロデュースもできる体制に持っていきたい」(営業企画・出原賢一部長)。 シャミー 4名のデザイナーでOEM対応  シャミー(南岡幹夫社長)の年間扱い足数は100万足。この内、70万足が合皮製品である。海外での生産は30年のキャリアがあり、現状では輸入が90%を占め、残り10%もノックダウンでの対応だ。合皮で3900円、革で7800~8800円が中心上代となる。 シャミー(南岡幹夫社長)の年間扱い足数は100万足。この内、70万足が合皮製品である。海外での生産は30年のキャリアがあり、現状では輸入が90%を占め、残り10%もノックダウンでの対応だ。合皮で3900円、革で7800~8800円が中心上代となる。供給のうち、OEM対応が7~8割を占める、これに対して同社では社内に4名のデザイナーを置き、あらゆる要望に応えている。市場では紳士靴のフェースが縮小し、価格を見直し、さらに安価な合皮を求めてきているが、同社でははきやすいよう工夫したラストを使い、  国内で仕上げ直しをするなど、付加価値を付けてから供給している。また、在庫を積むこともサービスの一環として行っている。 国内で仕上げ直しをするなど、付加価値を付けてから供給している。また、在庫を積むこともサービスの一環として行っている。現在、ミリタリーテイストのライセンスブランド「アルファ・インダストリーズ」を展開する。ここでは「ブランドとして大切に育てるため、POPを提供するほか、販売方法やディスプレイなど売れる方法を提案しています」(商品開発部・南岡優志部長)。 多彩なアイテム生産する卸団地6社ほどの企業が集積する靴卸団地は、現状では組織だったものはなく、各社がいろんな組織に加盟している。神戸の展示会には日本シューズ産業協同組に参加して、同見本市に出展している。下駄や雪駄、ヘップサンダルの産地として発展してきた背景があり、現状では革靴からケミカル、サンダル、下駄、雪駄と多彩な品種を扱う卸団地である。生産は海外が中心となるが、伝統的な下駄や雪駄や一部の革靴は国産で対応している。岸原工業 メンズのライセンス主体の企画商社  靴の企画商社の(岸原章浩社長)はメーカーの立ち位置で、大手チェーンや専門店、セレクト店などに商品供給している。カジュアルを得意とし、メンズ6割、レディス4割の展開。全て海外生産で、自社ライセンスブランドの供給が5割を占める。ほかにOEMが45%、PBが5%ほどとなる。 靴の企画商社の(岸原章浩社長)はメーカーの立ち位置で、大手チェーンや専門店、セレクト店などに商品供給している。カジュアルを得意とし、メンズ6割、レディス4割の展開。全て海外生産で、自社ライセンスブランドの供給が5割を占める。ほかにOEMが45%、PBが5%ほどとなる。同社の商品戦略は、常に先を読んだトレンド・カジュアルを打ち出すこと。大手チェーンがPBで取り組むような、定番商品は扱わないという考え方だ。また、アイテムではなく、コレクションで提案しているのも当社の特徴。 「ヘインズ」のヒットをきっかけに、ライセンスを増やしているが。最近はPBも伸びている。「アパレルルートを伸ばすためにも、レディスの企画も充実させていきたい」(岸原社長)。 丸宗 幅広いアイテムをタイムリーに供給  紳士革靴からヘップサンダル、スニーカー、下駄&雪駄まで幅広く展開しているのが丸宗(中村吉則社長)。品種も紳士、婦人、子供とある。下駄&雪駄を除いて100%海外生産で、すべてオリジナル商品である。「アイテムによって得意とするメーカーに生産を委託している。このための自社工場は持たす、信頼関係を大切にしている」(中村社長)。 紳士革靴からヘップサンダル、スニーカー、下駄&雪駄まで幅広く展開しているのが丸宗(中村吉則社長)。品種も紳士、婦人、子供とある。下駄&雪駄を除いて100%海外生産で、すべてオリジナル商品である。「アイテムによって得意とするメーカーに生産を委託している。このための自社工場は持たす、信頼関係を大切にしている」(中村社長)。商品づくりでは、価格よりも品質を重視し、付加価値の高いオリジナル性のある商品を目指している。国産で取り組む「信貴」のライセンスブランドで、下駄や雪駄を展開するが、ここでは地元産の材料にこだわって使っている。このため価格も高く、生産量も上がらない。しかし、こうした差別化できるブランドを大切に育てるのも、同社の姿勢だ。 商品は卸経由で販売。 サカガワ 雪駄の「大和工房」で新市場の開拓を目指す  サカガワ(阪川隆信社長)もサンダルや雪駄、スニーカーなど幅広く扱う。中でもいま力を入れているのが、オリジナルブランド「大和工房」で展開する雪駄。メイド・イン・ナラをうたう新しい感覚のはきものは、サンダルに変わるモード感覚の商品だ。夏場の浴衣に向けたものだけではなく、ジーンズなどのカジュアルスタイルに向けても打ち出している。 サカガワ(阪川隆信社長)もサンダルや雪駄、スニーカーなど幅広く扱う。中でもいま力を入れているのが、オリジナルブランド「大和工房」で展開する雪駄。メイド・イン・ナラをうたう新しい感覚のはきものは、サンダルに変わるモード感覚の商品だ。夏場の浴衣に向けたものだけではなく、ジーンズなどのカジュアルスタイルに向けても打ち出している。素材も革からフェイクファー使いまで多彩で、冬場での需要にも対応している。 販路も専門店だけでなく、バラエティーショップやファッション専門店でも扱われている。 田中義 レディスのトレンドとライフスタイルを展開  レディスに絞ってOEMを主体に展開する田中義(田中訓徳社長)。一部、革製品もあるが、ケミカル、生地を主使った2900~7800円が主力価格帯。商品はすべて中国生産の開発輸入品。展示会ではOEM用に提案する、トレンドを取り入れてデザインの他、ライフスタイル提案の商品も展示している。 レディスに絞ってOEMを主体に展開する田中義(田中訓徳社長)。一部、革製品もあるが、ケミカル、生地を主使った2900~7800円が主力価格帯。商品はすべて中国生産の開発輸入品。展示会ではOEM用に提案する、トレンドを取り入れてデザインの他、ライフスタイル提案の商品も展示している。取引先は靴問屋のほか、量販アパレルチェーンや通販がある。 |

||||||||||||