|

||||||||||||

|

||||||||||||

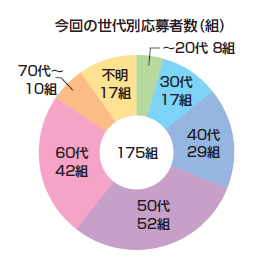

儕乕僈儖僐乕億儗乕僔儑儞偼俀寧25擔丄愮梩丒塝埨巗偵偁傞杮幮偵偰丄摨幮偺夛堳僔僗僥儉偱偁傞俼俤俧俙俴 俵俤俵俛俤俼俽乮儕乕僈儖丒儊儞僶乕僘乯懳徾偲偟偨乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傪奐嵜偟偨丅戞4夞偲側傞崱夞偼丄21慻33柤偑嶲壛偟丄幮堳偲偺岎棳偺傎偐丄僼傽儞摨巑偑岅傝崌偆応偵側偭偨丅 儕乕僈儖僐乕億儗乕僔儑儞偼俀寧25擔丄愮梩丒塝埨巗偵偁傞杮幮偵偰丄摨幮偺夛堳僔僗僥儉偱偁傞俼俤俧俙俴 俵俤俵俛俤俼俽乮儕乕僈儖丒儊儞僶乕僘乯懳徾偲偟偨乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傪奐嵜偟偨丅戞4夞偲側傞崱夞偼丄21慻33柤偑嶲壛偟丄幮堳偲偺岎棳偺傎偐丄僼傽儞摨巑偑岅傝崌偆応偵側偭偨丅僆儞儔僀儞岞曞偱墳曞丅暆峀偄擭楊憌33恖偑嶲壛戞侾夞栚偺乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿偼俀侽俀侾擭侾寧丅怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼奼戝偺塭嬁偵傛傝僆儞儔僀儞偱偺奐嵜偲側傝丄嶲壛幰傕峣偭偨彫婯柾側僗僞乕僩偲側偭偨丅懳柺奐嵜偼俁夞栚偺22擭俉寧偐傜偱丄墳曞幰憤悢偼俀俉俇慻傪悢偊偨偑丄棃応幰偼18柤偵峣偭偰奐嵜偟偨丅 乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傊偺曞廤曽朄偼丄摨幮儂乕儉儁乕僕偵儔儞僨傿儞僌儁乕僕傪嶌惉丄墳曞僼僅乕儉傪愝偗偰怽偟崬傓宍偱峴偭偨丅摨帪偵丄揦摢丄儊儖儅僈丄俼俤俧俙俴 俵俤俵俛俤俼俽傾僾儕偺傎偐丄俬値倱倲倎倗倰倎倣丄俥倎們倕倐倧倧倠傪捠偟偰崘抦傪峴偭偨丅 乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傊偺曞廤曽朄偼丄摨幮儂乕儉儁乕僕偵儔儞僨傿儞僌儁乕僕傪嶌惉丄墳曞僼僅乕儉傪愝偗偰怽偟崬傓宍偱峴偭偨丅摨帪偵丄揦摢丄儊儖儅僈丄俼俤俧俙俴 俵俤俵俛俤俼俽傾僾儕偺傎偐丄俬値倱倲倎倗倰倎倣丄俥倎們倕倐倧倧倠傪捠偟偰崘抦傪峴偭偨丅丂係夞栚偲側傞崱夞丄墳曞幰憤悢偼侾俈俆慻偲丄慜夞傛傝傕彮側偐偭偨丅偙傟偼丄幚巤崁栚傪峣傝崬傒丄墳曞幰偺尒偨偄傕偺丄暦偒偨偄偙偲偲丄摨幮偑採嫙偟偨偄傕偺偺儈僗儅僢僠偺側偄傛偆偵帠慜偵撪梕傪崘抦丅偦偺峛斻傕偁偭偰偐丄嶲壛幰偺枮懌搙偼旕忢偵崅偐偭偨丅 崱夞偺嶲壛幰偼33柤偱丄擭楊偼嶲壛幰偺偍巕偝傑偐傜偐傜70戙傑偱偲暆峀偔丄晇晈偱偺嶲壛傕尒傜傟偨丅 屭媞憂憿婇嬈傪栚巜偟儈乕僥傿儞僌傪奐嵜丂乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傪巒傔傞偒偭偐偗偼丄幮撪恖嵽堢惉尋廋偺側偐偱弌偰偒偨夛幮傊偺採埬偩偭偨偲偄偆丅僼傽儞儈乕僥傿儞僌埾堳夛偺埾堳挿偱傕偁傞僀僲儀乕僔儑儞僨僓僀儞壽偺抾嶈捈庽壽挿偼師偺傛偆偵愢柧偡傞丅 丂乽尋廋偱偼丄夛幮偺儈僢僔儑儞傗曽恓偵捈寢偡傞廳梫僥乕儅傪専摙偟傑偟偨丅偦偺嵺偵丄亀僼傽儞儀乕僗亁偲偄偆彂暔偵彂偐傟偰偄傞偙偲偵嫟姶偱偒偨偨傔丄偙傟傪幚慔偟偰偄偔丂偙偲偑丄摉幮偺宱塩棟擮偵捈寢偡傞偐偲峫偊丄夛幮採埬偵帩偪崬傑偣偰傕傜偄傑偟偨乿丅 丂儕乕僈儖僐乕億儗乕僔儑儞偼屭媞憂憿婇嬈傪栚巜偟偰偄傞丅偙偙偱偼丄屭媞傪戞堦偵峫偊丄屭媞宱尡壙抣偺岦忋傪婎斦偵宱塩傗儅乕働僥傿儞僌傪峴偄丄僼傽儞傪憹傗偟偰偄偔偙偲傪栚巜偟偰偄傞丅偦偺偨傔偺僼傽乕僗僩僗僥僢僾偲偟偰丄乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傪奐嵜偡傞偙偲偱丄僼傽儞偺惡偵帹傪孹偗丄偍媞偝傑傪怺偔抦傠偆偲偟偰偄傞丅 婇夋丒奐敪丄惢憿偐傜彫攧僗僞僢僼傑偱 奐嵜偵偁偨偭偰偼丄乽幮撪僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傪俀夞幚巤偟偰偄傞丅儕僴乕僒儖偺堄枴崌偄傕偁偭偨偑丄偍媞偝傑傪戞堦偵峫偊丄僼傽儞嶌傝偺偨傔偵偙傫側偙偲傕峴偭偰偄傞丄丂偲偄偆偙偲傪懱姶偡傞孾栔妶摦偺堄恾傕偁偭偨丅 奐嵜偵偁偨偭偰偼丄乽幮撪僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿傪俀夞幚巤偟偰偄傞丅儕僴乕僒儖偺堄枴崌偄傕偁偭偨偑丄偍媞偝傑傪戞堦偵峫偊丄僼傽儞嶌傝偺偨傔偵偙傫側偙偲傕峴偭偰偄傞丄丂偲偄偆偙偲傪懱姶偡傞孾栔妶摦偺堄恾傕偁偭偨丅丂僼傽儞儈乕僥傿儞僌偺塣塩偼丄幮撪岞曞偱儊儞僶乕傪墳曞偟偨丅墳曞幰偺強懏晹彁偼彫攧丄俤俠丄惢憿丄彜昳奐敪丄娗棟側偳偝傑偞傑丅偝傜偵摉擔偺僒億乕僩儊儞僶乕偲偟偰丄揦摢僗僞僢僼傗惢憿僗僞僢僼傕嶲壛偟丄晹栧傪墶抐偟偨嫤椡懱惂傪峔抸偟偦傟偧傟偺宱尡傪惗偐偟偰僼傽儞偲岎棳偟偨丅 俁偮偺僐儞僥儞僣傪幚巤丅僼傽儞摨巑偺岎棳傕

丂崱夞偺乽僼傽儞儈乕僥傿儞僌乿偺僐儞僥儞僣偼師偺俁偮丅 |

||||||||||||